从此我就有意无意地在960万平方公里的疆土上寻找。寻找我从海洋走向陆地的足迹,寻找我由一尾蝌蚪蜕变为青蛙的过程。像风筝寻找断了的线,像一滴泪寻找遗落它的眼睛,我寻找故乡的心情是如此焦灼而迫切——

族谱上的故乡

瑞娴

在世人的概念里,关心自己的家族和故乡,是大男人的事,女人迟早是泼出去的水,所以族谱中,不必有女人的名字;女人不属于故乡,故乡也不属于女人,故乡的兴衰荣辱,与女子何干?

而身为女性,我似乎生来就是个异类。我还小,就莫明地有了忧伤;我的双足还站在故乡的土地上,就有了乡愁。生养我的那片土地,毫无疑问就是故乡了,像生养我的母亲一样毫无疑问,可是我依旧茫然困惑,固执地认为:我的故乡,在远方;我的未来,也在远方。我的过去和未来一样遥不可测,无可追溯。

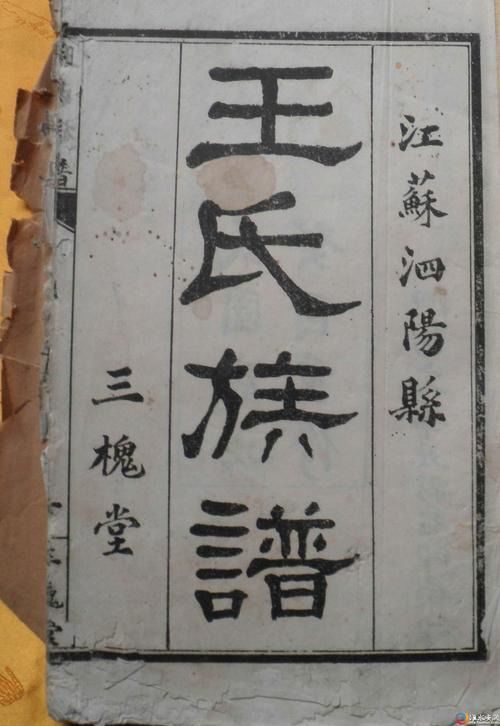

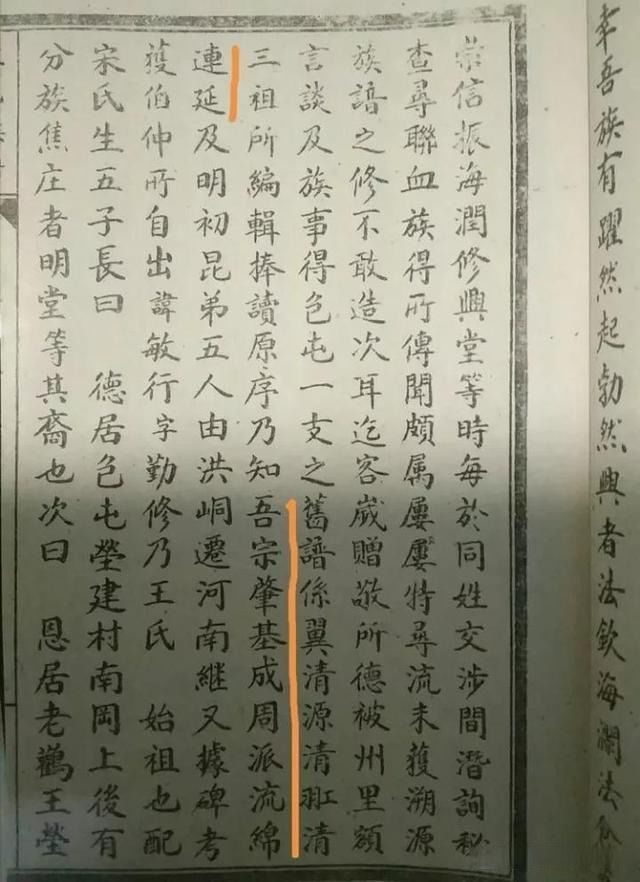

有一天,父亲将一本泛黄的祖谱递给我,指给我一个仿佛天外来物的地名,小得不知道年龄的我,瞬间泪流满面——江苏省海州县当陆村三槐堂,这个遥远的地名和古老的堂号(据说堂号由苏东坡亲笔题写),仿佛在提醒王姓的后世子孙们:不要忘记,这是你们的来处。明朝洪武年间,你们的祖宗们由这里走出去,散落海内域外,四面八方……

从此我就再也没有忘记,从此我就有意无意地在960万平方公里的疆土上寻找。寻找我从海洋走向陆地的足迹,寻找我由一尾蝌蚪蜕变为青蛙的过程。像风筝寻找断了的线,像一滴泪寻找遗落它的眼睛,我寻找故乡的心情是如此焦灼而迫切,尽管在世人眼中,女子没有记住自己来处的必要,更没有进入族谱的权利。

尽管,但是……不管女子能否进入族谱,我还是相信自己,总有一天会令这个人群庞大的姓氏生辉。

“问我祖先在何处,山西洪桐大槐树”,世代都这样传说。但是,大槐树不过是一个广泛意义上的故乡,似是而非的故乡,一个移民集散地。据说当陆村与它一样,也是一个移民集散地,但我们王姓当时并不是移民,而是那里的土著,既然是土著,为何后来也成了移民?

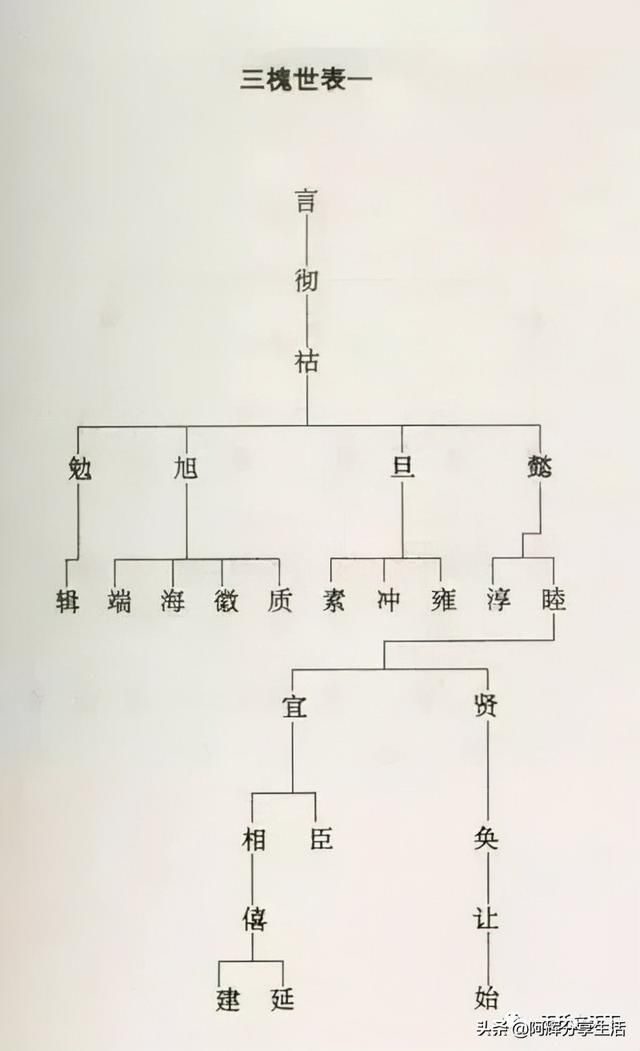

王氏始祖,可以追溯到半人半神话时代的后羿。而有据可考的记载,出自姬姓,始祖是周朝周灵王时的太子晋(也称王子晋)。晋幼有成德,聪明博达,15岁便辅佐其父治国。灵王22年(公元前550年),谷、洛二水泛滥,灵王派人堵塞,太子晋直谏此举危及农耕,应以民生为重,被灵王一怒之下废为庶民。17岁时,晋抑郁而死。传说,晋死后便羽化成仙了,成了世人口中的仙子——王子乔、王乔。

晋之子宗敬先为司徒,后隐居太原,时人称他们一家为“王家”。

秦汉时,姓氏合一,“王”自然就成了王姓,意为王室之家,王者之后。

此后16代时,有秦朝大将王翦与其子王贲一道,为秦灭掉六国,一统了天下。王翦之孙王离,却在与西楚霸王项羽交战时战败自刎。三代而竭,宿命终不可违。

我在研究楚汉那段金戈铁马的历史时,曾经沿着战争的足迹走过许多省市,在写到项羽与王离的对决时,写得涕泗横流。那时,我并不知道秦国这三位纵横驰骋的大将,就是我们琅琊王氏遥远的先祖。

王离生有两子:王元、王威。王离战败自刎后,他的后人在渭水流域难以立足。王元为避乱携家眷迁往琅琊郡(今山东、江苏境内),成为我们琅琊始祖,由此,有了中国历史上最顶级最辉煌的士族门阀——“琅琊王氏”。王离次子王威留守太原,使名扬天下的“太原王氏”得以生生不息。

中国历史上,琅琊王氏与太原王氏这两个同根同源、并驾齐驱的望族,名人辈出,群星闪烁,曾经出过92个宰相,36个皇后,36个驸马。在北魏、大唐时几无姓氏能与之匹敌,纵横七百年才渐渐衰落。曾经的“王与马,共天下”,曾经的“旧时王谢堂前燕”,写的就是王氏祖上曾经的辉煌与凋落。

历史上声名显赫的琅琊王氏,在沧海桑田的变迁中,早已日渐式微,子孙后代散落各地,不知自己从何而来,到何处去。然而基因密码一直储存于血液中,潜移默化地传承下来,又衍生出其它支系,三槐堂王氏便是其中著名的一支,而我们这一支的祖先跨山越海,辗转来到了山东。

传说,我们的祖宗是兄弟7个,他们离开海州当陆村后,在山东日照的齐老岭分手,手中各执裁下的衣襟一角,作为日后相见的信物。其中一个兄弟——即我的祖上曾经落足青州,生息在刻有巨大“寿”字的云门山下,因而我们这一支又叫“寿山王”。据说,“寿山王”后来又往南迁徙,来到了安丘临梧一带。

再后来,祖宗们又来到诸安搭界处一个叫棘子岭的蛮荒之地,那儿荒莽丛生,野棘密布。祖宗们在此开山辟岭,种上大片庄稼花生,繁衍生息。他们生于此,葬于此,固守着安详的生活,勤俭持家,与世无争。

清朝时期,王家成为了山东诸城一带的五大家族之一,“藏王刘李丁”的传说流传至今,甚至被学者们当做“王氏现象”来研究。五大家族中,王家与刘家(刘墉家族)关系最好,是世交加联姻关系。后来的著名诗人臧克家则是王家的女婿。

民国后期,在长辈们的描述里,王家有绵延的土地,排列成阵的粮仓,大片的果园、墓地,甚至还有繁华市镇上的店铺与工厂。王家的粮仓里,长出了榆树。有位老人故去,因逢连阴雨无法出殡,最后只好将粮仓内的陈粮撒在地上,沿路踩着去往坟地。王家人性情开明,容易接受新鲜事物,不会躺在功劳簿上醉生梦死。他们自办私塾,贫困人家的子弟可以免费入学。每逢灾年,便开仓放粮,也不记账。

可惜,闭关自守的村落,高大坚固的围墙,界垒森严的炮楼,仍抵挡不住土匪再三的洗劫与绑票。

可歌可泣的是一位满脸麻子的奶奶,异常剽悍。在一次土匪入侵时,她踮着小脚带人跑到炮楼上开了一炮,吓得跃跃欲试的匪徒们轰然四散。值得一提的是,这位奶奶未出嫁时,时常救济邻居的一对孤儿寡母,那孤儿长大后成为了当地最大的土匪头子,被蒋委员长收为义子。他大字不识几个,却重视教育,孝敬老人,与日本人血战数次,最后在通往青岛的铁路上被日本人设计炸死。县志记载他如何十恶不赦,甚至在占据的超然台上对着解放大军叫嚣:就是杀了城里的老百姓当饭吃,也拒不投降。

不过,村里的老人却讲述了他的另一面:他在带人来到王家地盘时,纪律严明,秋毫无犯,不知是否与感念那位麻子奶奶的恩情有无关系?在故乡的山崖上,至今留着他亲笔题写的四个大字:教育救国。多少年的风雨冲刷中,它依然倔强地留在石壁上,如血醒目。

王家是山东党组织的最早创立者,出过王统照、王愿坚这样的大作家,也出过像王叔铭这样的国民党空军总司令。童年时,村中心炮楼的痕迹仍在,那条不知哪个朝代挖的人工河还未干涸(据说是为了王家一位王妃还家方便挖的,不知真伪),“萧家门口”(传说萧何住过的地方)的松树也仍然肃穆,然而天真的孩童不知有多少凄美惨烈的故事,曾经在这片渗透祖宗血汗的土地上发生过。

没有哪个姓氏能逃过时代的滚滚洪流。像无数曾经兴旺的家族一样,王家终难逃凋敝的命运。它留下巨大的阴影,曾经令后世子孙们无法承受,甚至不得不背井离乡。多少次,他们用手拍打着脚下的土地痛哭,就像孩子捶打着母亲的胸膛。

如果当年祖宗们没有离开当陆村,会不会另有一种命运?

我在一方狭小天地里追根溯源,越追溯越广泛,越追溯越模糊,越追溯越迷惘!但我还是贼心不死,太遥远的历史无从探索真相,但族谱记载的故乡总该有证可查。我对它深怀着异样的情感,直到成年后还是无法忘记它,想跋山涉水去寻找它。

固执的人总是悲哀的,即使年岁渐长,不得不以苍凉的面目应对尘世,心中仍默念着那个世代繁衍中早就混沌了的故乡,比星星更遥远的故乡。这在生活中渐渐成了一件难以启齿的事——因为那个故乡,并非我一人的故乡,确切地说,那是我祖上的故乡,是像星星一样多的同根同族的人共同的故乡,从明朝洪武年间至今,沧海变桑田,无数的“我”已经遍布大江南北、海内域外,那个小小的“当陆村”,即使仍然存在,也已经是千千万万人的故乡了。

那个故乡,连我父亲、我爷爷、我爷爷的爷爷都已经漠不关心,我又着的哪门子急,动的哪门子情?那个故乡即使仍在,也已不可能认识它的后世子孙,它的后世子孙也早将异乡当成了故乡。

愚蠢的女人啊,今世已经够累,又何必去关心前生后世的渊源,就像人类寻找早已丢失的尾巴?

2005年秋天,我在去连云港之前,就知道它就是从前的海州——我祖谱上记载的故乡了,但我不敢奢望会与那个更小、更具体的坐标“当陆村”相遇。一个500多年前的村庄,就像一粒芝麻丢失在时光的海洋里,谁还敢指望打捞到它存在的消息?

夜宿连云港,坐卧不宁,好像老是有一个苍凉的乡音在渺远处唤我。循着那声音不由自主地走出酒店,将身沉在陌生而又似曾相识的夜色里。小巷昏暗悠长,看不清砖石,却能感觉到潮湿的海水气息,闻到那仿佛从前世飘来的海腥味。那一刻我仿佛听到了化石的心跳。

抬头看熟悉的星月,遥不可及,却是我唯一熟悉的老友,它认得我,它一定奇怪我为何到这里来了?身边,每当有人擦肩而过,无意中交流着瞬息的体温,我就想告诉他,我也是这儿的子孙啊,要不是我的祖上迁到了山东,我也是这儿的一个土著,说不定此刻正和你一样走在这古旧的街巷里呢!

遗憾此刻,我却只能以一个外乡人的身份走在前世的故乡,没有人知道我是谁。

越走下去,夜色越深,也越孤独,如同进入了时光隧道。七拐八转,好歹从小巷转出来,再次走进城市的繁华中。风飘起长裙,如一朵恍惚摇曳的花。在夜风中顺着宽阔的大街西行,看见人就明知故问:海州在哪里?却不敢问:当陆村在那里?

祖谱中记载的村子,芝麻那么小的地方,历经几个朝代,我哪还敢奢想它的存在?被问的人奇怪地看着我,说:海州,这就是海州,连云港就是海州啊。

这回答令我倍感惆怅,因为它没透露给我更多信息,只有天知道“当陆村”还在不在?

第二天,在霏霏细雨中,我乘车朝着传说中的花果山飞驰。

离连云港不远的花果山,诞生了吴承恩的孙猴子,他从一块石头里活泼泼地蹦出来,搅得天摇地动。我打量着这个神话中的去处,它竟然离我们如此亲近。奇怪呀,山水石头及周围遍生的植物,全都这么平淡无奇,怎么蹦出的孙猴子?同行的人漠然地朝旁边的路牌张望着,突然精神一震,喊了一嗓子:“王老师,当陆村,那不是你要找的地方吗?那不是你族谱中记载的故乡吗?”

一时不知是梦是真。下车,在雨中朝路牌飞奔而去,用冰凉的手指抚摸着那三个湿漉漉黑漆漆的字:当陆村。字是湿的,它见了我,也在流泪。真的吗,半生的寻寻觅觅,竟然就在眼前,得来全不费功夫。我一时口不能言,耳边,小雨在吟唱着:故乡,故乡,故乡……

于是,掉转车头,顺着路牌指示的方向,驶向我前世的故乡。一条泥泞的乡间小路,带我回家。

也许,故乡不想让我找到的太容易,特地为我设置了一条崎岖难行的小路,将车中的我颠簸得头晕目眩,却又不得不让我看到它的庐山真面。这是祖宗们口口相传却一直没有到达的地方,每个王姓族人心中遥远得几乎不可抵达的地方。

但眼前就是一个平常的村子,山清水秀,房居多是两层建筑,和苏北每个地方的房屋一样,缺乏新意,也没有想象中应有的古旧,然而它结结实实地立在那里,好像祖祖辈辈从未离开过。

因为有雨,街上没有行人,只好将头探进一个黑洞洞的小卖部窗口。找了半生,找得好苦,寻根问祖的激动和急切,竟没有一个相应的环境来配。里面的人在稀里哗啦掷骰子,热火朝天,乌烟瘴气,神情个个比花果山的石头还冷漠。

他们仿佛都没听到我的问询。他们都很瘦,喝酒抽烟熬夜的那种瘦。

千言万语一时不知从何说起。我问一个披夹袄的人:这村里有三槐堂王氏的后人吗?

答:我们都是三槐堂的后人,两三千人呢,你找哪一个?

我嗫嚅着:我是来寻根问祖的,我是这里的后人,第21世的!

掷骰子的男人嘴上叼着烟,暧昧不清地一笑:女流之辈还寻根问祖,嘿嘿!

我面红耳赤,忙反问:女人怎么了?

他仿佛没听见,继续他的自言自语:我们这儿都排了60多世了,你们才排到20几世;我们从春秋战国时候就开始记族谱,一直记下来,只有文革时断过,后来又续上了,嘿嘿!

我有些惭愧地说:我们只排到二十几世,是因为我们从明朝离开这儿迁到山东后,才开始排的。

这时,有个人大概嫌我扫了他们的玩兴,很干脆地说:问她要东西啊!

于是,从小卖部的窗洞里伸出只枯瘦的手,向我摇了几下,令我想起了鲁迅笔下的那只手,顿时哭笑不得。我知道他问我要族谱,但我没有,确实没有。我像一个图谋不轨的冒充者那样心虚地嚅嚅着:那东西都保存在族中的男长辈手里,我一个女的,怎么会有啊?

他们边掷着骰子,边老于世故地讪笑着:我就说嘛,女流之辈,哪会有这传家宝啊,呵呵……字字句句,都流露出对女子寻根的不屑,仿佛性别决定了我没有这个权利。

我诉说着寻根的渴望,却被不客气地打断了:“寻根的话你到后面第三排那户人家去吧,他们是专门负责接待外地寻根人员的。全国各地,前来寻根问祖的多着呢,福建台湾的都有,你们就算近的啦……”

我五百多年前的族人像赶苍蝇蚊子一样,对我笑了笑,挥了挥手。

细雨如针扎在身上,使我感到了凉与痛。

我离开小卖部,往那户负责接待的人家走去。这时,那个披夹袄的族人却急匆匆追上来,小心翼翼地问我:“你是个什么官儿?”

我无言以对。我知道,倘若我真是个了不得的大官儿或者人人皆知的名人,他们也许会以我为荣,也许会将我当作向外姓人炫耀的资本,甚至在族谱上记上一笔,可惜我什么都不是,我只是一个手无寸铁、以笔为生的平常人。

我没有去那户接待的人家,也不敢再奢望这些陌生遥远的族人们会热情地拥抱我。我甚至懊恼为何要如此执拗地寻找自己的来龙去脉呢?一棵被移植的树,早就丢失了属于自己的根。

有多少故事和真相,都湮没在岁月的尘埃里了,再也没人关心。但我知道有些人,有些事,沉淀在我的骨髓和血液中,永不会遗忘。谁能告诉我,“生我之前我是谁,生我之后谁是我”?谁能邦我找到我的精气神,谁能邦我找到我的血脉源?

几年后,我来到陕西,拜祭了古老的黄帝陵,突然释然了:同根同源的中华民族,血脉相连的亲人们,无论你寻与不寻,它就在这里,大而广泛,又何必如此耿耿于怀、执迷于那一个点呢?

摄影:王博生

京公网安备 11010802030954号 | 增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030954号 | 增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论